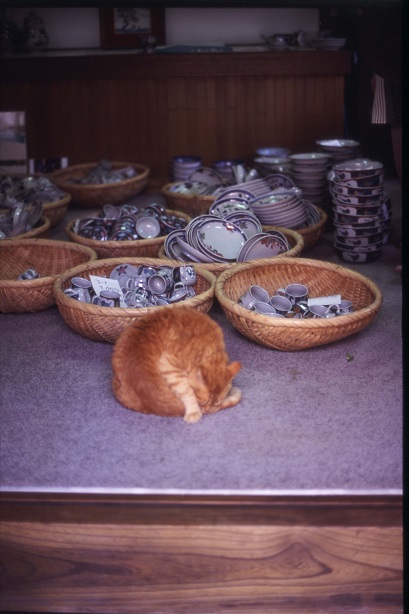

| 特設フロアー 日本遺産 三川内焼コーナー |

|

染付 |

|

三川内焼は大名家や天皇家に献上する品を作る平戸藩の御用窯として技術を極めました。 |

|

三川内焼 |

|

三川内焼が現在の佐世保市三川内町で作られるようになる以前、陶工達は焼き物に適した土を求めて、長崎県の北部のあちこちに小さな窯を開いていました。松浦家のお膝元の平戸の中野窯では殿様の命でたくさんの焼き物が焼かれました。 |

|

日本磁器のふるさと肥前 〜百花繚乱のやきもの散歩〜 |

|

「肥前皿山紀行」写真展より 撮影 藤井美奈子 |

|

Suetaro Nakazato(Nakazato Yozan) 1897-1991 |

|

Suetaro Nakazato is a celamic artist. |

|

陽山 中里末太郎 |

|

中里末太郎氏は「薄手白磁成形焼成技術」で、1975年に長崎県無形文化財保持者となられました。三川内焼の伝統をふまえた卓越した氏の技術は「卵殻手」と言われる薄い白磁の器に、さらに山水や花の文様を彫ると言うものです。 |

|

ご意見ご感想はメールで |

|

Eメール:omame@mbr.nifty.com |